工作动态

“江流万古 水利千秋”陕西省图书馆藏江河水利文献展

2023-10-13

古籍是中华民族的宝贵精神财富。习近平总书记强调,“着力赓续中华文脉、推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展,着力推动文化事业和文化产业繁荣发展。”做好古籍工作,把祖国宝贵的文化遗产保护好、传承好、发展好,对赓续中华文脉、弘扬民族精神、增强国家文化软实力、建设社会主义文化强国具有重要意义。

由国家古籍保护中心发起的“2023年中华传统‘晒书’活动”主题为“江流万古文润千年”,陕西省图书馆特举办“江流万古水利千秋——陕西省图书馆藏江河水利文献展”。

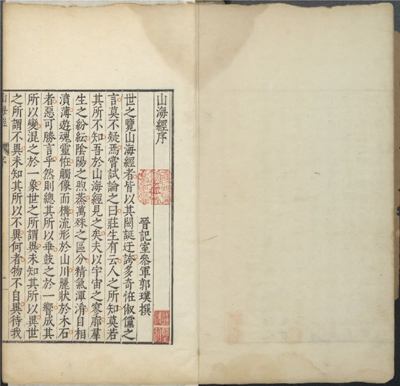

“河出图,洛出书”,中华传统图书典籍从源头上便与江河结下了不解之缘。陕西地跨南北,河流众多,是中华文明的发祥地之一。中华民族父亲山秦岭横亘其中,东西绵延。母亲河黄河自东由北向南环绕而过,壶口、龙门列于其上,《尚书·禹贡》载大禹“导河积石,至于龙门,南至于华阴,东至于砥柱。”

渭河是黄河第一大支流,渭河及泾河、洛河等众多支流共同孕育了八百里关中平原,诞生了中国最早的封建王朝,见证了周秦汉唐等王朝鼎盛时期的历史辉煌。

汉江是长江第一大支流,发源于陕西,流经秦岭巴山之间,汉江谷地是汉文化的发祥地之一,“汉”王朝之名亦源于汉水。

陕北地区是古代农耕文明与游牧文明的交汇处,长城贯穿全境,历来为边塞军事重地。其境内无定河自古以来即为边塞象征,“可怜无定河边骨,犹是春闺梦里人”成为唐代边塞诗的代表佳作之一。

古城西安拥有3000多年建城史和1100多年建都史,关中平原水利之盛亦享誉千年。两千多年前,郑国渠的修建使得关中平原沃野千里,享“天府之国”“九州膏腴”之美誉。此后白渠、成国渠等相继修建,历代多有疏浚。直至近代“关中八惠渠”,延续利用了郑国渠水利传统。以郑国渠为源头的关中大型水利灌溉系统,至今仍发挥着重要的水利灌溉作用。

运河方面,汉代漕渠、隋广通渠是中国古代大运河的重要组成部分,汉唐时期发挥了重要的漕运功能。此外汉武帝开凿之昆明池、宋苏轼疏浚之凤翔东湖等已成为今天陕西境内焕发新貌的水利风景名胜。

水利千秋事,江河万古流。本次展览精选馆藏珍贵江河水利古籍文献21种,以时间为脉络,充分展现陕西悠久的江河文明与水利文化,再现中国农业文明的发展轨迹与图片辉煌历史。

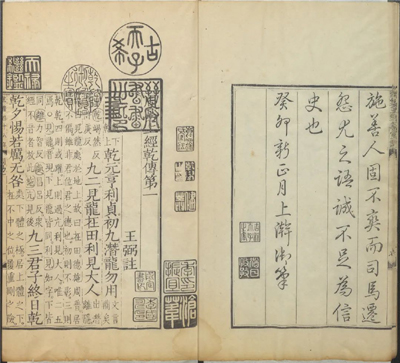

周易十卷

《周易》约成书于西周初年,为群经之首,被誉为“大道之源”。

全书包括《易经》《易传》两部分。

“经”文由六十四卦卦象及相应的卦名、卦辞、爻名、爻辞等组成。“传”文共十篇,称“十翼”。

相传孔子晚年精研《周易》,对流传诸本进行整理,故有“十翼”为孔子所作之说。

《周易·系辞上》记载“河出图,洛出书”,传说“河”即黄河,“洛”为洛水。

“河图洛书”是中华文化、阴阳五行术数之源。

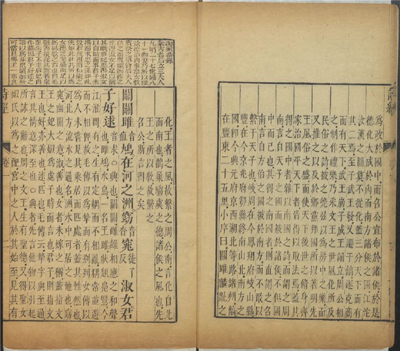

诗经集传八卷

《诗经》是我国最早的一部诗歌总集。

《诗经集传》是宋代大儒朱熹的代表作之一,是《诗经》学史的一座里程碑。

《诗经》中有大量记述先民在江河边繁衍生息、劳动生活的诗篇,

如《关雎》“关关雎鸠,在河之洲”,

《汉广》“汉之广矣,不可泳思”,

《蒹葭》“所谓伊人,在水一方”,

《谷风》“泾以渭浊,湜湜其沚”,

皆反映了先秦人民真实的生活图景。

点击下方链接 看线上文献展